UN SECOLO FA NASCEVA LA RADIO IN ITALIA. Quarta Parte – Le complesse vicende della radio nel 1943

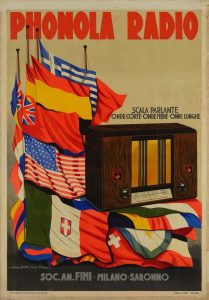

Phonola Radio – Manifesto pubblicitario

Attribuzione: Nanni Nino (1888-1969)

Catalogo Generale Beni Culturali

Museo Nazionale Collezione Salce

Gli avvenimenti politici e bellici del secondo semestre 1943 provocarono a cascata grandi cambiamenti nel settore della radiofonia e per narrarli, seppure in sintesi, occorre legarli ai momenti cruciali della storia del Paese. Dalla radio dell’Eiar, che era stata sino alla caduta di Mussolini il 25 luglio la voce del regime per l’informazione e la propaganda nell’intero Paese, si giunse nell’Italia divisa a una pluralità di voci che accompagnarono nel difficile cammino verso la libertà.

La radio dell’Eiar nella prima parte dell’anno

Nel terzo anno di guerra vi erano due programmi radiofonici, quello A con più spazi informativi e quello B, con più intrattenimento. Una programmazione su

Federico Fellini

due piani ben distinti: i notiziari e le trasmissioni legate alla guerra soggetti al filtro pesante del regime e l’intrattenimento di carattere vario e in gran parte di buona qualità. Ogni sera andava in onda “La radio del combattente”, un programma per i soldati, ma ascoltato anche dalle famiglie, che oltre alla propaganda di guerra presentava cantanti, attori, comici, piccole orchestre ecc. Per quanto riguarda gli spettacoli di prosa erano sovente citati sul “Radiocorriere” i nomi di artisti all’inizio della carriera, che in seguito diventeranno famosi, come il giovanissimo Nando Gazzolo, allora in parti minori ma già impegnative;

Giulia Masina

Mario Riva, giovane attore in commedie e radiodrammi, Giulia Masina (poi nota come Giulietta) giovane interprete, anche in commedie brillanti, che nell’ottobre 1943 si era unita in matrimonio con Federico Fellini che aveva 23 anni e collaborava come autore per l’Eiar.

Gli sviluppi della guerra

Lo sbarco degli Alleati sulle coste siciliane

A inizio anno la Libia passò sotto il controllo degli anglo-americani e le forze italo-tedesche dovettero ritirarsi in Tunisia, dove in seguito furono ancora sconfitte. A Stalingrado, dopo mesi di lotta, le truppe tedesche si arresero ai sovietici. Presto il conflitto avrebbe interessato il nostro territorio poiché i cosiddetti Alleati guidati da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica avevano preso a gennaio, nella Conferenza di Casablanca, la decisione di aprire entro poco tempo un fronte di guerra in Italia.

Lo sbarco delle truppe anglo-americane in Sicilia

Le azioni militari degli Alleati iniziarono nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 con lo sbarco nella parte orientale della Sicilia: nei pressi di Gela le truppe americane comandate dal generale Patton e nelle coste nei pressi di Augusta quelle britanniche, comandate dal generale Montgomery. Alcuni giorni dopo, a metà luglio, gli anglo-americani bombardarono Napoli e la ferrovia per ostacolare i rifornimenti verso la Sicilia e poi anche Roma. Il 22 luglio le truppe americane entrarono a Palermo.

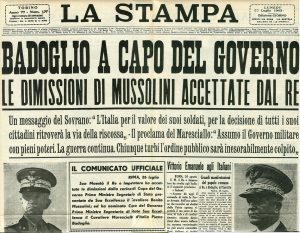

La caduta del governo Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio

Caduta del Fascismo – 26 luglio 1943 – Prima pagina – La-Stampa

Il nuovo scenario bellico favorì un repentino cambiamento politico nel Paese con le dimissioni di Mussolini il 25 luglio e la nomina di Pietro Badoglio a capo di un governo militare. Fu la radio per prima in serata a dare la notizia. Parecchi si riversarono nelle strade con sentimenti patriottici ma con l’animo stanco per la guerra. Solo il giorno dopo, dalla radio e dai giornali, venne spiegato che il Gran Consiglio aveva sfiduciato Mussolini e il re aveva ottenuto le sue dimissioni. Vittorio Emanuele III lo aveva anche fatto arrestare, ma questa notizia non venne divulgata. Badoglio, pur dichiarando che la guerra sarebbe continuata al fianco della Germania, avviò d’intesa con il re delle trattative segrete con gli anglo-americani.

Radio Palermo: La prima radio riattivata dopo lo sbarco

La firma dell’armistizio a Cassibile (Siracusa) in Sicilia

Prima di abbandonare Palermo i tedeschi danneggiarono le apparecchiature della Stazione Eiar locale ma gli americani la rimisero in funzione in pochi giorni e il 6 agosto iniziò a trasmettere nell’isola e poco oltre, data la limitata potenza dell’emittente. I programmi, con molta musica americana e notizie, erano in parte dedicati ai militari americani e inglesi ma si rivolgevano soprattutto alla popolazione civile. La radio operava sotto il controllo del Pwb (Psychological warfare branch) un organismo militare anglo-americano che si occupava di fornire assistenza e gestire il settore dell’informazione. Come direttore della radio fu nominato Mikhail Kamenetski, un ebreo russo emigrato negli Stati Uniti d’America, che era un valido giornalista. Diventerà più noto con lo pseudonimo Ugo Stille, facendo dopo la fine della guerra una brillante carriera, prima come corrispondente dagli Usa per il Corriere della Sera e poi diventandone il direttore. La radio siciliana poté annunciare una decina di giorni dopo la sua rinascita che le forze anglo-americane avevano preso il pieno controllo dell’isola e che il 17 agosto le ultime truppe tedesche e italiane avevano abbandonato la Sicilia, ritirandosi in Calabria attraverso lo stretto di Messina.

L’armistizio chiesto dall’Italia viene annunciato alla radio

Dopo 45 giorni dalla caduta del governo Mussolini, la sera dell’8 settembre 1943, l’Eiar mandò in onda da Roma un messaggio registrato poco prima dal Capo del governo Pietro Badoglio, con l’annuncio dell’armistizio. Ecco il testo: “Il Governo italiano riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al gen. Eisenhower, comandante in capo delle Forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. L’ultima e ambigua frase del proclama creò un disorientamento generale, anche nell’esercito, e a ciò si aggiunsero disposizioni e comportamenti del tutto incoerenti da parte della monarchia e del governo militare italiano, tenuto conto della più che prevedibile reazione della Germania dopo l’accettazione della resa agli Alleati.

La fuga del re e del governo e l’occupazione tedesca

Da Roma, con le truppe tedesche già attestate a sud e a nord della città, all’alba del 9 settembre 1943 si allontanarono frettolosamente il re e la regina con la famiglia, il maresciallo Badoglio e i vertici militari per rifugiarsi in Puglia a Brindisi, località non occupata dai tedeschi. Le truppe italiane furono abbandonate senza ordini chiari, con una catena di comando disomogenea, debole e senza piani d’emergenza. Invece quelle tedesche erano state tempestivamente allertate dai loro comandi con ordini precisi di Hitler. In breve tempo i militari italiani furono disarmati dai tedeschi che fecero più di seicentomila prigionieri, in gran parte deportati poi in Germania. L’esercito germanico invase la maggior parte dell’Italia, stroncando con fucilazioni e deportazioni ogni tentativo di ribellione. Il 12 settembre Mussolini, che era prigioniero in un albergo al Gran Sasso, venne liberato dai tedeschi e condotto in Germania. Egli incontrò subito Hitler che gli dettò le sue condizioni. Questi eventi produssero una netta divisione del Paese con il centro-nord dominato da un nuovo regime affidato dalla Germania nazista a Mussolini e con l’avanzata graduale degli Alleati nel resto d’Italia.

La Repubblica Sociale Italiana

Il regime collaborazionista con i nazisti tenne una prima riunione di governo il 23 settembre 1943 presso l’Ambasciata tedesca a Roma, seppure in assenza di Mussolini che si trovava ancora in Germania. Il 28 settembre si svolse una seconda riunione, questa volta presieduta da Mussolini e venne utilizzata la denominazione di Stato Nazionale Repubblicano d’Italia, in seguito trasformato in Repubblica Sociale Italiana, con l’acronimo Rsi e sede a Salò, località sul lago di Garda in provincia di Brescia. Si trattava di una dittatura, di fatto sottomessa alla Germania, con un’ampia e diffusa presenza militare tedesca sul territorio. L’area della Rsi era circoscritta all’Italia settentrionale e centrale fino a Roma e al nord non comprendeva le province di Belluno, Trento e Bolzano, Udine, Gorizia, Trieste, Fiume e Pola, che erano sotto il controllo diretto germanico.

Il Regno del Sud

Fu questa una denominazione in gergo giornalistico per definire cosa era rimasto del Regno d’Italia dopo la fuga del re a Brindisi. In pratica erano mantenute sotto la sua giurisdizione solo quattro province della Puglia (Lecce, Taranto, Brindisi e Bari) e la Sardegna, con la città di Brindisi con funzione di capitale. Il 13 ottobre 1943 il Regno del Sud dichiarò ufficialmente guerra alla Germania nazista con il ruolo di “cobelligerante” con gli Alleati, ribaltando la precedente alleanza. Gli altri territori del Sud, man mano che furono liberati, passarono sotto la giurisdizione anglo-americana dell’Amgot, un governo militare provvisorio, e restituiti poi al governo italiano nel febbraio 1944.

Le altre radio dell’Italia liberata al Sud

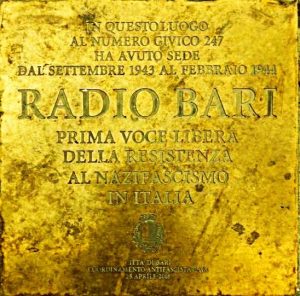

La pietra d’inciampo a ricordo di Radio Bari durante la Resistenza

Radio Bari era stata sin dal settembre 1932, in piena epoca fascista, un’importante sede locale dell’Eiar, nota per i suoi programmi in lingua araba. Aveva gli studi in città in via Putignani e una potente stazione trasmittente a Ceglie del Campo. Nel settembre 1943, subito dopo l’armistizio, i tedeschi furono respinti da Bari, grazie al coraggio dei civili e di militari italiani. La radio poté così iniziare un nuovo corso e dal comando Pwb degli Alleati venne inviato a dirigere l’emittente il maggiore scozzese Jan Greenlees, un letterato appassionato dell’Italia e del suo popolo che aveva tradotto alcuni scritti di Benedetto Croce. Dal 23 settembre iniziò la trasmissione “Italia combatte” con l’obiettivo di

La scrittrice e partigiana Alba de Céspedes

raggiungere le zone occupate dai nazifascisti e di sostenere i patrioti che combattevano per la libertà. Fu un punto di riferimento per le formazioni partigiane fornendo loro in codice preziose informazioni. Alba de Céspedes, trentunenne e già apprezzata scrittrice, utilizzava alla radio lo pseudonimo Clorinda per rivolgersi alle donne combattenti. Radio Bari fu l’approdo di vari intellettuali che si erano allontanati da Roma e da altre località per mettersi al sicuro.

Radio Sardegna iniziò a trasmettere il 3 ottobre 1943 sotto l’egida del Comando militare italiano dopo che i militari tedeschi, nei giorni seguenti l’armistizio, avevano abbandonato l’isola. Una

Il giornalista Jader Jacobelli

radio fedele verso la monarchia e il governo di Badoglio. Pur essendo sorta in ambito militare si caratterizzò come uno strumento di libera informazione al servizio della popolazione dell’isola e oltre, anche quando iniziò, in base agli accordi con gli Alleati, ad essere assoggettata al Pwb. Uno degli obiettivi della radio era di favorire contatti e scambio di messaggi tra i soldati che presidiavano l’isola e i familiari nel continente. La sede fu agli inizi a Bortigali, in provincia di Nuoro, dove aveva sede il Comando militare, e poi venne trasferita a Cagliari. Jader Jacobelli che era sottotenente nell’isola venne scelto per lavorare come giornalista alla radio da poco avviata e contribuì al suo sviluppo. In seguito Jacobelli proseguì l’attività di giornalista diventando dal 1961 un personaggio di punta della televisione con “Tribuna Politica”.

Radio Napoli iniziò le trasmissioni dal 15 ottobre 1943, guidata dal Pwb degli Alleati e utilizzando un trasmettitore che era stato da loro sistemato nel

Arnoldo Foà

borgo di Villanova poiché i tedeschi, prima di ritirarsi, avevano distrutto gli impianti della sede napoletana dell’Eiar. È da sottolineare che fu la popolazione di Napoli a liberare la città dai tedeschi con la “rivolta delle quattro giornate”, dal 27 al 30 settembre, con le truppe alleate che arrivarono in città il giorno successivo. La radio era diretta da un italo-americano Elvio Sadun e il giovane Arnoldo Foà, grande attore nel dopoguerra, che era fuggito da Roma in quanto di famiglia ebrea, lavorò in quel periodo alla radio come capo-annunciatore e autore.

La radio della Repubblica Sociale Italiana

Le sedi dell’Eiar (principalmente Milano, Torino, Roma, Firenze), subito dopo l’armistizio, caddero sotto stretto controllo germanico e furono utilizzate per comunicare ordini alla popolazione e notizie alle loro truppe. Ecco alcune righe di un proclama letto alla radio: “Chi darà alloggio e vitto o fornirà vestiti borghesi a prigionieri anglo-americani sarà deferito al tribunale di guerra per l’applicazione di pene gravissime”; “Militari italiani di qualsiasi grado, anche quelli appartenenti a reparti scioltisi, dovranno presentarsi in uniforme subito presso il più vicino comando militare germanico”; “Oggetti delle forze armate italiane (automobili, cavalli, muli, veicoli, carburante ecc.) sono da consegnarsi immediatamente al più vicino comando militare germanico”. Vi era alla radio un programma unico, piuttosto povero, con sei edizioni del Giornale Radio di dieci minuti ciascuno con molte notizie del regime e con tanta musica leggera e solo italiana (bandita quella italiana “americaneggiante”), in parte con dischi e registrazioni. La “Trasmissione per i territori italiani occupati”, che andava in onda, anche in replica, più volte ogni settimana con finalità anche di propaganda, segnalava contatti avvenuti per lettera tra cittadini residenti nella Rsi e familiari che vivevano al Sud nelle zone liberate (ma per la radio erano i “territori occupati”). Le trasmissioni iniziavano alle 7,15 con il primo Giornale Radio e si chiudevano alle 23,30 con l’inno Giovinezza”.

Lo storico palazzo della radio in via Asiago 10 a Roma

Vi si svolgeva talvolta anche attività di disinformazione come quando Radio Roma, la stazione romana dell’Eiar, annunciò a dicembre che era riuscita a captare dal Sud e a registrare un messaggio di una emittente locale di patrioti e lo mandò in onda. In esso la radio informava di aver preannunciato ai suoi ascoltatori che avrebbe trasmesso, un certo giorno e a una data ora, un discorso di Mussolini. A tal proposito nel messaggio denunciava che “la sbirraglia anglo-statunitense” venutane a conoscenza aveva fatto irruzione in molte case mentre stavano ascoltando la radio arrestando tutti e fucilando chi si ribellava. Inoltre, in un’altra località vicina a Bari, undici italiani che stavano anche loro in ascolto erano stati uccisi a rivoltellate mentre gridavano “Viva l’Italia Repubblicana”. Tutto questo faceva parte della propaganda messa in atto dai nazifascisti per le popolazioni del centro-nord. Le registrazioni, secondo alcune testimonianze, non erano vere ma fasulle in quanto costruite ad arte a Roma nella sede Eiar di via Asiago e non erano solo trasmesse dalla radio ma divulgate anche dalla stampa quotidiana controllata dal regime (l’episodio è riportato con ulteriori commenti su “Il microfono conteso. La guerra delle onde nella lotta di liberazione nazionale 1943-1945” di Gianni Isola).

Nel devastante bombardamento su Milano del 13 agosto 1943 da parte dell’aviazione inglese, che fece moltissime vittime civili e ingenti danni, venne colpita anche la nuova sede Eiar di Milano di corso Sempione 27 che era in costruzione e ne venne distrutta parte della facciata. I lavori per il nuovo edificio, progettato da Giò Ponti e Nino Bertolaia era iniziato nel 1940 ma, a causa della guerra, stavano andando molto a rilento. L’altro edificio milanese dell’Eiar, di dimensioni minori, che era situato al n. 25 non subì danni.

Diffusione obbligatoria del Giornale Radio

Nella Rsi, a partire dagli ultimi mesi del 1943 tutti i titolari di esercizi pubblici (bar, osterie ecc.) furono obbligati dalle autorità nazifasciste a tenere in funzione gli apparecchi radio installati nei loro locali per far ascoltare agli avventori il Giornale Radio trasmesso dalle stazioni dell’Eiar alle ore 13 e 17. Per i trasgressori era prevista la confisca dell’apparecchio e il ritiro della licenza radiofonica.